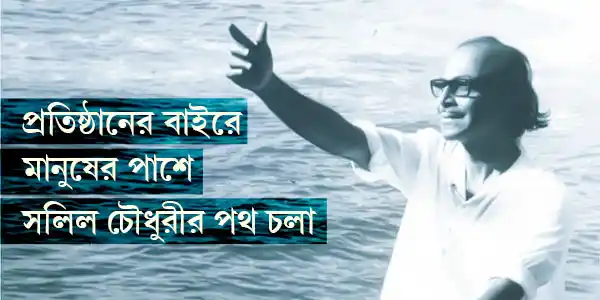

জন্ম শতবর্ষে সলিল চৌধুরীর গান, মানুষ, রাজনীতি ও স্বাধীনচেতা শিল্পীসত্তার অনন্য যাত্রাকে নতুন চোখে দেখার প্রয়াস—এই প্রবন্ধ। IPTA থেকে চলচ্চিত্র, নিষিদ্ধ গান থেকে ব্যক্তিগত লড়াই—সব মিলিয়ে সলিলের পথচলা হয়ে ওঠে মানুষের মুক্তির সুর। ইতিহাস নয়, এক গভীর মানবিক অনুসন্ধান।

আমি যখন প্রথম সলিল চৌধুরীর গান শুনেছিলাম তখন বুঝিনি—এই গান আমাকে একদিন বাঙালির আধুনিক রাজনৈতিক-সংস্কৃতির গভীরে টেনে নিয়ে যাবে। পরে বহু বছর পর IPTA, লোকসংস্কৃতি ও ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে নানা গবেষকের লেখা পড়লাম। তখনই বুঝলাম, সলিল শুধু সুরকার নন; তিনি ছিলেন এমন একজন শিল্পী যার কাছে সুর মানে মানুষ, সুর মানে সমাজ, সুর মানে বিদ্রোহ। এই প্রবন্ধ ইতিহাস নয়—এ এক ব্যক্তিগত যাত্রা, যার ভেতর দিয়ে সলিল চৌধুরীর মানুষটাকে দেখার চেষ্টা করি। সেই মানুষ, যিনি নিজের ঠিকানা ঝড়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন।

১. ছোটোবেলায়: গান নয়, মানুষের ডাক

সলিলের শৈশব কাটে আসামের চা-বাগানে। এই অঞ্চল সম্পর্কে বলা যায়—চা-বাগান কোনো গ্রাম নয়, কোনো শহর নয়—এ এক অন্তহীন পরিশ্রমের দ্বীপ। শ্রম-অঞ্চলের অদৃশ্য দুঃখই শিশুদের মনকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সংবেদনশীল করে তোলে। সলিলের বাবা ছিলেন ডাক্তার—ক্লান্ত শ্রমিকদের সারিয়ে তুলতেন। কিন্তু নিজের সন্তানদের কাছে তাঁর প্রশ্ন ছিল আরও গভীর: মানুষ হওয়া কি শুধু চাকরি পাওয়া, না কি তার চেয়ে বড়ো দায়িত্ব আছে? IPTA নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বহু লেখকই বলেছেন—শিল্পীদের রাজনৈতিক চেতনা অনেক সময় তাদের নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মায়। এই প্রেক্ষাপট সত্যিই সলিলের ক্ষেত্রে খাটে। শোষণকে তিনি প্রথম দেখেছিলেন বাড়ির পাশের শ্রমিকের শরীরে, তাদের হাঁফধরা শ্বাসে। আমি যখন এই কথাগুলো প্রথম পড়লাম, মনে হয়েছিল—আমাদেরও প্রত্যেকের শৈশবে এমন কিছু বাক্য থাকে যা ভেতরে স্থায়ী বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলে। সলিলের জীবনের লড়াইয়ের বীজটি তার বাবার সেই প্রশ্নেই লুকিয়ে ছিল।

২. রবীন্দ্রনাথ: শ্রদ্ধা ও সংশয়

সলিল ছিলেন প্রচণ্ড রবীন্দ্র ভক্ত—কিন্তু অন্ধ ভক্ত নন। তাঁর মধ্যে প্রশ্ন ছিল: রবীন্দ্রনাথ যিনি নবজাগরণের কথা বলেছেন, শান্তিনিকেতন কেন নতুন সুরসৃষ্টির পরীক্ষায় পিছিয়ে গেল? রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক পরিসর নিয়ে যে গবেষকরা কাজ করেছেন, অনেকেই বলেছেন—শান্তিনিকেতন ছিল গভীরভাবে মানবিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়মবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই ব্যাখ্যা থেকেই বোঝা যায় কেন সলিল প্রতিষ্ঠানের ভেতর শিল্পীসত্তার স্বাধীনতা সংকুচিত হতে দেখেছিলেন। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সলিলের গান রেকর্ড করে শান্তিনিকেতনের চাপে বাদ দিতে বাধ্য হওয়ার ঘটনাটি তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল। যে প্রতিষ্ঠান শিল্পকে লালন করে, সেখানেই যদি শিল্পীর স্বাধীনতা সংকুচিত হয়—তাহলে সৃষ্টিও ক্ষয় হয়। আর সলিল? তিনি এই সংকোচন মেনে নিতে পারেননি।

৩. কমিউনিস্ট আন্দোলন: আদর্শের ভিতরে অস্বস্তি

তেভাগা আন্দোলনের সময় সলিল তখন কমিউনিস্ট পার্টির সরাসরি কমরেড। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায়এই আন্দোলন ছিল কৃষক শ্রমিকের স্বতঃস্ফূর্ত রাজনীতি, যা কমিউনিস্ট পার্টি এগিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় সলিলের ঐতিহাসিক গান ও কবিতাগুলি। কিন্তু এখান থেকেও সলিল বাধা পেয়েছিলেন। IPTA শিল্পীদের নিয়েও বহু গবেষক লিখেছেন—একদিকে তারা বিপ্লবী শিল্প করতে চাইতেন, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ তাদের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করত। এই ব্যাখ্যা সলিলের অবস্থাকে সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝায়। যখন তিনি লিখলেন ও গাইলেন গাঁয়ের বধূ, পার্টির এক দলের কাছে সে-গান নিষিদ্ধ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পালকির গানে পার্টির লোকজন খুঁজে পেল প্রতিক্রিয়াশীলতার গন্ধ। “আয় বৃষ্টি ঝেঁপে”—ধর্মীয় শব্দ ব্যবহারের অভিযোগে বাতিল। এই ঘটনা তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল—কারণ তাঁর কাছে গান মানে ছিল মুক্তির ভাষা, নিয়ন্ত্রণের নয়। তিনি দল ছাড়লেন—কিন্তু ভাবনা ছাড়লেন না। সুবিধা নেওয়ার জন্য অন্য শিবিরেও যাননি। এখানেই তার মহত্ব। আজকের দিনের মতো নয়—বামপন্থী আন্দোলন করে এসে বিতর্কে জড়ালে দক্ষিণপন্থী দলে ঝাঁপ মারব—এমন ছিল না তাঁর পথ। সারা জীবন গণনাট্যের প্রতি, বামপন্থার প্রতি অবিচল আস্থা রেখে গেছেন। যোগাযোগ তো ছিলই—তবে তাঁর লড়াই ছিল ব্যক্তিগত স্বাধীনতার।

৪. স্বাধীনতা আন্দোলনের সুর: নিষিদ্ধ গানের ইতিহাস

বাঙালি রাজনৈতিক ইতিহাসে গান যে বিরাট ভূমিকা রাখে তা বহু ঐতিহাসিকই বলেছেন।

“বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা”—এই গান আজও শুনলে অদ্ভুত শিহরণ হয়। পরে জানতে পারলাম—ব্রিটিশ সরকার গানটি নিষিদ্ধ করেছিল। ১৯৪৬ সালে পুলিশের নোটিশে যে চারটি গান নিষিদ্ধ হয়, তার মধ্যে তিনটিই সলিলের। গান যদি শাসকের কাছে বিপজ্জনক হয় তাহলে সেই গানের স্রষ্টাও বিপজ্জনক।

৫. ২৯ জুলাই ১৯৪৬—জনতার ঢেউ ও সলিলের গান

“ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে”—এই গানটি লেখা হয়েছিল বাংলার এক সর্বজনীন জাতীয় ধর্মঘটের দিনগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে। সংবাদপত্রের বিশ্লেষণেও দেখা যায় এটি ছিল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের বিরল মুহূর্তগুলোর একটি। সলিল এই দৃশ্য দেখেছিলেন নিজের চোখে তাই তাঁর গান আত্মস্থ আন্দোলনের ভাষা হয়ে উঠেছিল। আমি আজও মনে করি—সলিলকে রাজনৈতিক কর্মী বা সুরকার—যেভাবেই দেখুন-না-কেন—তাঁর গান ইতিহাসের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটে।

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

৬. বোম্বের পথ: পালানো নয়, মুক্তি

অনেকে বলেন—সলিল বোম্বে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্র নিয়ে কাজ করা বহু গবেষক দেখিয়েছেন সেই সময় বোম্বে ছিল স্বাধীন শিল্প-পরীক্ষার সবচেয়ে উন্মুক্ত জায়গা। অঞ্চলগত ও রাজনৈতিক চাপের বাইরে সেখানে শিল্পীরা নতুন ভাষা তৈরি করতে পারতেন। সলিল সেই স্বাধীনতার জন্যই বোম্বে গেলেন। তিনি এমন জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে কেউ বলবে না—এই শব্দ পার্টির লাইন নয়, এই সুর প্রতিক্রিয়াশীল।” হিন্দি চলচ্চিত্রে তাঁর সুর—পশ্চিমা হারমোনি, বাংলার লোকসুর, সোভিয়েত ছন্দ—সব মিলিয়ে এক ভাষা তৈরি করেছিল যেটা কোনো অঞ্চলের নয়—মানুষের ভাষা।

৭. প্রেমের গানেও বিদ্রোহ: জীবনের শেষের সুর

শেষ জীবনে তাঁর ক্লান্তি গানেই ধরা পড়ে। প্রেমের গান তিনি লিখেছেন—কিন্তু কারুর আদেশে নয়। দুঃখ, বেদনা, মানুষের অনিশ্চয়তা—এসব তাঁর গানের কেন্দ্রে। তাই তিনি লিখলেন—

“আজ নয় গুনগুন গুঞ্জন প্রেমের

চাঁদ ফুল জোছনার গান আর নয়।”

এটি কেবল প্রেমভঙ্গের লাইন নয়—এ এক শিল্পীর রাজনৈতিক বিবৃতি। সাজানো অনুভূতি দিয়ে গান হয় না। দমিত শিল্পীর সুর ইতিহাস হয় না। তিনি “চাঁদ-ফুল” কাব্যের বাইরে নতুন এক সুরের ব্যাটন তুলে রেখে গেলেন—কবীর সুমন, নচিকেতা, অঞ্জন দত্তদের হাতে। এ–ও তাঁর অনন্য অবদান।

৮. সলিল: ইতিহাসের নয়, মানুষের সুর

IPTA নিয়ে কাজ করা বহু গবেষকই বলেন—শিল্পীরা বিশ্বাস করতেন শিল্প মানুষের মুক্তির পথ খুলে দিতে পারে দ্রুততমভাবে। এই ভাবনাটি যেন সলিলকে কেন্দ্র করেই লেখা। তাই সলিল প্রথমে মানুষ, তারপর সুরকার, তারপর বিপ্লবী, তারপর চলচ্চিত্র স্রষ্টা এবং শেষপর্যন্ত—নিজের স্বাধীনতার অনুবাদক। আমার কাছে সলিলের বৃহত্তম পরিচয় এটি—তিনি কোনো প্রতিষ্ঠানের ভেতর বাঁচতে পারেননি, তাই তাঁর গান সবসময় মুক্ত আকাশে হাঁটে।

শেষ কথা: ঝড় যেখানে ঠিকানা চায়

আজ যখন একঘেয়ে রাজনীতিতে মানুষ ক্লান্ত, আন্দোলন ভাঙাচোরা, সংস্কৃতি বাজারের খেলায় বন্দি—তখন সলিলকে মনে পড়লে মনে হয় সত্যিকারের শিল্পী কাকে বলে?

যিনি কোনো পক্ষের নন, কোনো দলের দাস নন, কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন নন—শিল্পীর একমাত্র শিকড় মানুষ। সলিলকে আমরা বুঝতে পারি তাঁর গান থেকে নয়—তাঁর নীরবতা থেকে। গান তাঁর কাছে অস্ত্র নয়—মানুষকে বোঝার পথ।

এটাই তাঁকে করেছে স্বাধীনচেতা, অগ্রগামী, প্রশ্নমুখী, এবং চির তরুণ। তাই মনে হয়—তিনি সত্যিই নিজের ঠিকানা ঝড়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন। ঝড় মানে উত্তালতা নয়—ঝড় মানে অস্বস্তি, পরিবর্তন, মুক্তি।

সলিল সেই ঝড়ের মানুষ, যার সুরে আমরা এখনও ভবিষ্যৎ খুঁজি। সেই কারণে সলিলের সুরের পথে নতুন জীবনের সন্ধানে আমরা আবার পথে নামি আর গেয়ে উঠি—

পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি

সোজা পথের ধাঁধায় আমি অনেক ধেঁধেছি

পথ হারাব বলেই এবার পথে নেমেছি

নিষেধের পাহারাতে ছিলেম রেখে-ঢেকে

সে কখন গেছে ফিরে আমায় ডেকে ডেকে

নিষেধের পাহারাতে ছিলেম রেখে ঢেকে।

সমস্ত নিষেধ-পাহারা ভেঙে এগিয়ে সলিল চৌধুরীর পথ চলা হয়েছে উঠেছে একক ব্যতিক্রমী। তার জীবনের সমস্ত টানাপোড়েন ওঠা-নামা বিতর্ককে বিশ্লেষণ করে আমাদের মনের মধ্যে প্রত্যাশা জাগে—সলিল চৌধুরীর সংগীতময় জীবন হয়তো সেই রাস্তা, যা আগামীতে আমাদের প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারে।

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।