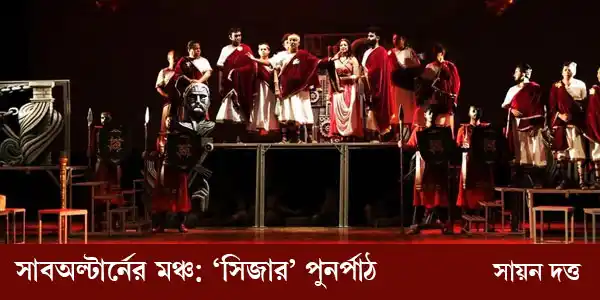

ব্রেখটের ভাবনায় অনুপ্রাণিত কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’—এক অনন্য রাজনৈতিক থিয়েটার, যা প্রশ্ন তোলে ক্ষমতা, ইতিহাস ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা নিয়ে। ‘সাবঅল্টার্নের মঞ্চ’ এই নাটকের গভীরে প্রবেশ করে উন্মোচন করেছে চিন্তার নতুন দিগন্ত—যেখানে দর্শক শুধু দর্শক নয়, এক সক্রিয় চিন্তাশক্তি।

স্তানিস্লাভস্কি যখন মঞ্চ জুড়ে আলো, শব্দ ও অভিনেতা দিয়ে বাস্তবের অনুরূপ এক জাদুকরী বিশ্ব তৈরি করছিলেন, তাঁর ‘ম্যাজিক ইফ’-এর মায়ায় দর্শক ভুলে যাচ্ছিল যে মঞ্চের প্রতিটি ঘটনাই কেবলমাত্র বাস্তবের নিখুঁত অনুকরণ—ঠিক তখনই থিয়েটারের জগতে প্রবেশ ঘটল বের্টোল্ট ব্রেখটের। আজ থেকে ১০৫ বছর আগে, ১৯২০ সালে ব্রেখটের হাত ধরে দর্শক পেল এপিক থিয়েটার—‘ম্যাজিক ইফ’-এর বিপরীত মেরুতে দাঁড়ানো এক থিয়েটার ধারা। এখানে দর্শক কেবল দর্শক নয়। এপিক থিয়েটার দর্শককে ভাবায়, প্রশ্ন করে এবং বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়—মঞ্চে যা ঘটছে তা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি মাত্র।

কিছুদিন আগে এক নাটক দেখলাম। সম্পূর্ণ নাটক জুড়ে রয়েছে জানা কিন্তু অনুচ্চারিত ইতিহাসের সন্ধান, খুব পরিচিত পরিণতির অজানা গতিপথ। আর সর্বোপরি আছে প্রশ্ন—যে প্রশ্নের তিরে নাট্যকার কেবল দর্শককে নয়, বিদ্ধ করেছেন স্বয়ং নাটককারকেও। নাটককার এই নাটকে চরিত্র হয়ে উঠেছেন। তিনি হয়ে উঠেছেন দর্শক ও নাটকের মধ্যকার সেতু। আজকের দিনে কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’ নাটকটি দেখে সেটিকে ব্রেখটীয় ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসূরি বলেই মনে হয়েছে।

‘প্রোপাগান্ডা’ শব্দটি আজকের বাজারে বেশ প্রচলিত শব্দ। শব্দটির ক্ষমতা নিয়ে আজ বিস্তারে বর্ণনা করব না। আজ যে গল্পটি শোনাব, বলা ভালো যে নাটকের কথা লিখব … তার অন্তে ট্র্যাজিক নায়কের মতো শব্দটির এন্ট্রি হবে। তখন একে নিয়ে কথা হবে। আমাদের আজকের আলোচনার নায়ক তাসের দেশের হিরার রাজা। আজ্ঞে হ্যাঁ, জুলিয়াস সিজার। এবং বলা বাহুল্য, নাটকটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাটককার শেক্সপিয়ারের কালজয়ী সৃষ্টি ‘জুলিয়াস সিজার’-এর অনুপ্রেরণায় নির্মিত কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’। তবে হ্যাঁ, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’ নাটকটিকে ‘জুলিয়াস সিজার’-এর অনুকরণ বলতে সমস্যা আছে। কারণ, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’ নিজ গুণে স্বতন্ত্র।

নাটকটির ঘটনাক্রম মূলত সিজারের সম্পূর্ণ জীবনকে ঘিরে সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু নাট্যকার তাঁর গল্প বলার ধারায় যথেষ্ট মুনশিয়ানার প্রমাণ দিয়েছেন। মূলত উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কালজয়ী সৃষ্টি ‘জুলিয়াস সিজার’-এর কাহিনির না-বলা সময়ের কথা যেন কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ‘সিজার’-এর অন্যতম বিষয়। তাহলে এই পর্বে একটু দেখে নেওয়া যাক নাট্যকার তাঁর নাটকের বুনন কোন সুতোয় করলেন? নাটকটির সম্পূর্ণ কাহিনিকে নাট্যকার অনেকগুলি স্তরে বিস্তৃত করেছেন, যার প্রতিটিরই রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। প্রথমত, নাটকে রচিত হয়েছে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর, যা ধীরে ধীরে অন্ধকার থেকে আলোর পথযাত্রী হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কি তারা মুক্তি পেয়েছে? তারা কি মুক্তি পায়! দ্বিতীয়ত, যে নাটককার ‘জুলিয়াস সিজার’-এর মতো স্বৈরাচারী চরিত্রকে নিয়ে নাটক লিখেছিলেন, যার নাটকে ক্রীতদাসদের কথা অনুচ্চারিত থেকে গেছে—নাট্যকার সেই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারকে সমকালীন করে তাঁর সাহিত্য ও নৈতিক অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করছেন। তৃতীয়ত, কেবল সিজারের সম্পূর্ণ জীবন নাটকের মূল বিষয় হয়ে ওঠেনি, বরং সিজারের ক্ষমতার নেপথ্যে থাকা দর্শন হয়ে উঠেছে এই নাটকের মূল চালিকাশক্তি।

সিজারের চির পরিচিত কাহিনি মোটামুটি ‘Crossing the Rubicon’ থেকে সিজার হত্যার পর রোমের গৃহযুদ্ধের কথা, ক্যাসিয়াসের কূট চিন্তা, ব্রুটাসের আপাত সরল ও স্বচ্ছ অবস্থা কম-বেশি সকলের জানা। নাটকটির বিস্তৃতি মোটা দাগে মোটামুটি এরই মধ্যে। কিন্তু নাটকটি দর্শকের মনে গভীর প্রাচীন প্রশ্নের জায়গায় আরেকবার খোঁচা দিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, “ওরা কাজ করে”। কিন্তু ওরা কারা? গত শতকের শেষের দিকে ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ইতিহাস তুলে ধরতে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ নামে ইতিহাসের এক ধারা শুরু করেন। সত্যি তো, রাজ-রাজাদের ইতিহাস পড়তে পড়তে, তাদের স্থাপত্য দেখতে দেখতে আমরা ভুলে যাই—ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের রক্ত ও ঘামের উপর। কিন্তু কী আশ্চর্য বিষয়! ইতিহাসের বড়ো রাজার পতন হয়, ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তবুও এই সমস্ত মানুষের টিকে থাকার লড়াই একই থেকে যায়। ইতিহাস বেমালুম ভুলে যায় তার সবচেয়ে আপন মানুষদের কথা … বা হয়তো ভুলিয়ে দেওয়া হয়। এই চিরাচরিত খেটে খাওয়া মানুষগুলো এই নাটকে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারা টিকে থাকতে চায়। প্যান্ডোরার বাক্সে যেমন সবশেষে আশা পড়ে ছিল, আগামীর নতুন ভোর সব দুঃখ নিয়ে যাবে—এইটুকু আশাতেই ‘তারা’ টিকে থাকে। শাসক বদলায়, দিন বদলায় না। তারই প্রমাণ—নাটকে দেখা যায় একদিন সিজার ক্ষমতার শীর্ষে থেকে যা বলতেন, নাটকের শেষে সিজার হত্যার পর জনগণের উদ্দেশে ব্রুটাসের ভাষ্য প্রায় একই রকম। উলটো দিকে সর্বহারার একঘেয়ে, অপরিবর্তিত জীবনের স্পর্শ যে তাদের সংলাপে পড়েছে … তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নাটকে এসেছে ‘স্পার্টাকাস’-এর প্রসঙ্গ, যিনি ছিলেন রোমান প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাস বিদ্রোহের অন্যতম কাণ্ডারি। বিদ্রোহীকে শাসক ভয় পায়—সে সেদিনের হোক বা আজকের। তাই স্পার্টাকাসকে বরণ করতে হয় মৃত্যু। কিন্তু মজার বিষয়, শেক্সপিয়ার তাঁর রচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন না কোনো বিদ্রোহীকে। বরং তাঁর লেখনীতে অমর হয়ে উঠল একজন স্বৈরাচারী শাসক সিজার। আচ্ছা, ক্ষমতা কি শিল্পের ভাষ্যও ঠিক করে দেয় যুগযুগান্তর ধরে? নাট্যকার এই প্রশ্ন নাটক জুড়ে করে গেছেন। নাট্যকার তাঁর ‘সিজার’ নাটকে সর্বহারার এই অন্য স্বরকে বারবার ফুটিয়ে তুলেছেন নানাভাবে। এই একঘেয়ে জীবন ও আজীবন অন্ধকারে থেকে যাওয়া একদল মানুষকে জীবন্ত করে তুলতে চরিত্র ছাড়াও যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তা হল আলো। প্রেমেন্দু বিকাশ চাকীর আলোর ব্যবহার মঞ্চে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। যে প্রশ্ন নাট্যকার করেছেন তাকে কোনো যুগ বা কালের হিসাবে বাঁধা যায় না। তাই নাটকটির ভাষ্য হয়ে উঠেছে কালাতীত।

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

গল্প বলার আসল জাদুটা লুকিয়ে থাকে তা বলার ভঙ্গিতেই। নাটকটা দেখতে গিয়ে একটা প্যাটার্ন চোখে পড়ল—যদিও বিষয়টি নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত নই। কয়েকজনের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি, তাই লিখে ফেললাম। যেটা লক্ষ করলাম সেটা হল, মঞ্চের অভিনয় যেন তিনটা অঞ্চলে বিশেষভাবে করা হয়েছে—যথাক্রমে মঞ্চের সেন্টার আর দুই প্রান্তের সামনের অংশ অর্থাৎ লোয়ার রাইট ও লোয়ার লেফটে। এই তিনটি অংশকে খুবই সচেতনভাবে আলাদা আলাদা উদ্দেশ্যে যেন ব্যবহার করা হয়েছে এই নাটকে। প্রথমে যদি মঞ্চের সেন্টারের কথা বলি—এই জায়গাটাই যেন পরিণত হয়েছে নাটকের দ্বন্দ্ব ভূমিতে। এখানেই প্রকাশ পায় সব ধরনের চরিত্রের সংঘাত। এই স্থানেই কখনও ক্রীতদাসরা শেক্সপিয়ারের দিকে ছুড়ে দেয় প্রশ্নবাণ, কখনও শেক্সপিয়ার আর স্পোরিনার মধ্যে জমে ওঠে উত্তপ্ত বিতর্ক, আবার কোথাও ব্রুটাস-ক্যাসিয়াসের যুক্তি-পালটা যুক্তির মায়া গ্রাস করে দর্শকের চিন্তাকে। মতাদর্শের টানাপোড়েন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, মানসিক দ্বন্দ্ব—সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে এই জায়গাটা। নির্মাতারা যেন ইচ্ছে করেই মঞ্চের মাঝখানটাকে বানিয়েছেন সংঘর্ষের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে যুক্তি, মত আর আবেগের লড়াই একসঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু মঞ্চের দুই প্রান্ত? সেগুলো একদম ভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণ করে। প্রান্তগুলো যেন হয়ে ওঠে চরিত্রের মনের গভীরে চাপা পড়ে থাকা স্তরের প্রতীক। ক্যাসিয়াস যখন সিজারকে নিয়ে তার গোপন ষড়যন্ত্রের কথা ব্রুটাসকে খুলে বলছেন, তিনি তখন সরে যান একপাশে। শেক্সপিয়ার যখন নিজের লেখায় থাকা রাজনীতি নিয়ে দীর্ঘ সাফাই গাইছেন, তখন তিনি থাকেন প্রান্তিক এলাকায়। ব্রুটাস যখন হতাশ হয়ে বুঝতে পারছে রোম তার কাছে সিজারের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং ছুড়ে ফেলছে সব বই-পুস্তক, সে-ও তখন মঞ্চের ডান পাশে দাঁড়িয়ে। ঘটনাগুলো নেহাত কাকতালীয় হতে পারে না। তাহলে মোটামুটি মানে দাঁড়াচ্ছে, মঞ্চের প্রান্তগুলো যেন রূপান্তরিত হয়েছে চরিত্রের অবচেতন মনের রূপক হিসেবে। অর্থাৎ যেসব কথা তারা প্রকাশ্যে বলতে পারে না বা বলতে চায় না, সেই গোপন উচ্চারণগুলো ঘটে প্রান্তে দাঁড়িয়ে। আর এই স্পেস-ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতার রাজনীতিটাও অসাধারণভাবে ফুটে ওঠে। কেন্দ্রে থাকার মানে হল জনসমক্ষে থাকা। সেখানে চরিত্ররা বলে সেইসব কথা, করে সেইসব আচরণ যা তাদের সর্বসমক্ষে থাকা পরিচয়ের অংশ। আদর্শের সংঘাতগুলো থাকে চোখের সামনে, দৃশ্যমান। আর প্রান্তে যাওয়া মানে জনদৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া। সেখানে তাদের ভেতরের টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, লুকোনো আকাঙ্ক্ষা—সব একে একে বেরিয়ে আসে সামনে। কেন্দ্র যদি হয় ক্ষমতার প্রকাশ্য মঞ্চ, প্রান্ত তাহলে সেই ক্ষমতার আড়ালে থাকা অন্ধকার কোণ। কেন্দ্র যদি ধারণ করে মতাদর্শের সংঘাত, প্রান্ত ধারণ করে ব্যক্তির ভেতরের চাপা পড়ে থাকা দ্বন্দ্বের ছবি। (তবে, এই অংশটি কেবল আমার ভাবনার অংশ নয়। আমি এটি খেয়াল করেছিলাম বাকিটা আলোচ্য… ফলে অনেক উদাহরণ ভেবে ভেবে দিতে হল। আবার কখনও নাটকটি দেখার সুযোগ হলে এই অংশটি আরও বিস্তারে লিখব)

নাটকে ব্লক হিসেবে তিনটি সেট ব্যবহার হয়েছে, যা স্থানে স্থানে হয়ে উঠেছে নাটকের মধ্যেকার মঞ্চ। নাটকের চরিত্রগুলি বহুল পরিচিত হওয়ায়, তাদের দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা অভিনেতার কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। এই কাজে অভিনেতারা সফল হয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই। তবে দর্শকের বিশ্বাস অর্জনে নাটকে ব্যবহৃত পোশাক অভিনেতাদের বিশেষ সাহায্য করেছে। ক্যাসিয়াস চরিত্রে লোকনাথ দে অনবদ্য। ক্যাসিয়াস তো কেবল এক চরিত্র নয়, সে যোগ্য কিন্তু অবহেলিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতীক। অভিনয়শৈলীর মাধ্যমে শিল্পী অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রটিকে। একইভাবে ব্রুটাস চরিত্রে অর্ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় মনে থাকবে বহুদিন। ব্রুটাস এই নাটকের অন্যতম জটিল চরিত্র। তার সিদ্ধান্তহীনতা, নৈতিক দ্বিধা তাকে ঠেলে দেয় এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে, যা তাকে বানিয়ে দেয় নাটকের ট্র্যাজিক নায়ক। সিদ্ধান্তহীনতার ফলে নির্মিত অভিব্যক্তি অর্ণ মুখোপাধ্যায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

নাম চরিত্রের কথা বাদ দিলে বিপদ আছে। আসলে জুলিয়াস সিজার স্বৈরাচারী হলেও তাঁর চারিত্রিক গঠন সমালোচক মাত্রই ভাবায়। সে ক্ষমতা দখল করেনি, বরং সে যোগ্য ছিল বলেই ক্ষমতা তার কাছে ধরা দিয়েছে। ক্ষমতা দখলের জন্য তাকে কারোর বিশ্বাসকে হত্যা করতে হয়নি, তাই তাকে কল্পনাও করতে হয়নি যে তার ক্ষমতাচ্যুতির কারণ হবে বিশ্বাসঘাতকতা। ঠিক এখানেই ম্যাকবেথ ও সিজারের পার্থক্য। আসলে মন তো আমাদের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের কথা একটু বলা প্রয়োজন। আসলে মানুষের মনের যে ভাব তা পরিচালিত হয় মানুষের মনের অবচেতন দ্বারা, যার কারণে সে স্বপ্ন দেখে। আসলে স্বপ্নে মানুষ তাই দেখে যা তার অবদমিত ইচ্ছা বা যা তার ভীতির কারণ। ঠিক যে কারণে ম্যাকবেথ ডানকানকে হত্যা করার পর উপলব্ধি করেছিল যে সে ঘুমকে হত্যা করেছে। আর ধীরে ধীরে ক্ষমতার মোহ তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে সে আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারে না। জুলিয়াস সিজারের ক্ষেত্রে ক্ষমতার মোহ নয়, বরং দম্ভ তাকে ঘিরে ফেলেছিল। তার ক্ষেত্রে তাই সতর্কবার্তা এসেছিল বাহ্য জগৎ থেকে, কারণ সে কখনোই নিজের অবস্থান থেকে চ্যুত হয়নি। তাই বলা বাহুল্য জুলিয়াস সিজার এই নাটকে আরেকটি জটিল চরিত্র। সম্পূর্ণ নাটকে সিজারের জীবনের নানা স্তর সবিস্তারে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। সিজার চরিত্রে অভিনেতা শঙ্কর দেবনাথ তার অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে চরিত্রের প্রতিটি মানসিক অবস্থাকেই অসাধারণভাবে নির্মাণ করেছেন। নাটকের সিজার শুধুমাত্র রোমের স্বৈরাচারী শাসক হয়ে থাকেনি, সে হয়েছে সর্বকালের সর্বস্থানের শাসকের প্রতীক। প্রতিটি চরিত্রের বিশেষ মুহূর্তে মনোলগ চরিত্রের অবস্থান নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছে, যা অনন্য। তবে চিরাচরিত কারণেই নাটকে সিজার চরিত্র নির্মাণে নাট্যকার যতটা দরদ দিয়েছেন, বাকি চরিত্ররা সেই সুধা থেকে খানিকটা বঞ্চিত হয়েছে—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শেক্সপিয়ার চরিত্রের মাধ্যমে নাটককার সমাজ সম্পর্কে নাট্যকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। তবে তিন ঘণ্টার নাটকে সময় বিশেষে চরিত্রটি কমিক রিলিফের কাজও করেছে সফলভাবে। নাটকের অন্যান্য চরিত্রগুলিও উল্লেখযোগ্য, যদিও পরিসরের সীমাবদ্ধতায় সবার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হল না।

এবারে প্রথমে দেওয়া কথা রাখার পালা। আসলে জুলিয়াস সিজার নাটক আমার কাছে অন্যতম লাগে সিজার হত্যার পরের দৃশ্যের কারণেই। নচিকেতার গানের একটি লাইন হল “রাম যদি হেরে যেত, রামায়ণ লেখা হত, রাবণ দেবতা হত সেখানে”… সিজার নাটকও কি সেই কথাই বলে না? নাটকে অভিনীত এই দৃশ্যটির কথা একটু বলি—সিনেট হলে সিজার হত্যার পর যখন ব্রুটাস রোমের জনগণের উদ্দেশে জানায় যে সে ঠিক কী কারণে সিজারকে হত্যা করেছে, সে যখন বলে—“Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more”—রোমের জনগণ তা-ই বিশ্বাস করে নিয়ে সিজারকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। এরপর মঞ্চে ওঠেন মার্ক এন্টনি। তিনি বোঝান সিজার ঠিক কতটা উদার ছিলেন। সাধারণ জনগণ এবার তা-ই বিশ্বাস করেন। বেঁধে যায় রোমের গৃহযুদ্ধ। নাটকের এই অংশটি আমার পছন্দের আগেই বললাম, কিন্তু নাট্যকার এই অংশে যুক্ত করেছেন আরেকটি স্তর। সারা নাটক জুড়ে যারা ক্ষমতার নিচে অন্ধকারে ছিল, অর্থাৎ যারা শোষিত মানুষ—তারা এই পর্যায়ে বেরিয়ে আসে। তারাই বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয় ও গৃহযুদ্ধ শুরু করে। এ তো শাসক শ্রেণীর নির্ভেজাল প্রোপাগান্ডার খেলা। ব্রুটাস বা সিজারের মধ্যে একজনের প্রোপাগান্ডা তো টিকবেই। যার টিকবে এই বাজারে সে-ই জয়ী হবে। কিন্তু ব্রুটাস বা সিজারের মধ্যে যে কেউই মানুষ রাগানোর খেলায় জিতুক না কেন, এতে ‘যারা কাজ করে’ তাদের অবস্থার কি আদৌ কোনো পরিবর্তন হবে?

রাসবিহারী শৈলুষিক প্রযোজিত, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনা, ৪২ জন অভিনেতার মঞ্চে পরিশ্রম এবং প্রচুর কলাকুশলীর প্রয়াসে নির্মিত হয়েছে ‘সিজার’। নাটকটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পুনর্নির্মাণ নয়—এ এক রাজনৈতিক বিবৃতি, এ এক দার্শনিক অনুসন্ধান। নাটকটি প্রশ্ন করে—ইতিহাসের নায়ক কে? যারা ক্ষমতায় থাকে, না কি যারা নীরবে ইতিহাস বয়ে নিয়ে যায়? কার কণ্ঠস্বর শোনা উচিত—বিজয়ীর না পরাজিতের? এবং সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন—শিল্প কি ক্ষমতার সেবক, না কি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার?

এপিক থিয়েটারের সেই মূল লক্ষ্য—দর্শককে ভাবানো, প্রশ্ন করানো—‘সিজার’ সেই লক্ষ্যে সফল। প্রেমেন্দু বিকাশ চাকীর আলোর নকশা, মঞ্চের স্থান-ব্যবহারের সূক্ষ্ম রাজনীতি, অভিনেতাদের নিবিড় পরিশ্রম—সব মিলিয়ে নাটকটি হয়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম। তবে নাটকের কিছু সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়ে। তিন ঘণ্টার দীর্ঘ পরিসরে কিছু দৃশ্যে গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। সিজার ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মানসিক জটিলতা আরও গভীরভাবে তুলে ধরা যেত। শেক্সপিয়ার চরিত্রটি যদিও গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগত ভূমিকা পালন করে, তার উপস্থিতি কখনো-কখনো নাটকের মূল গতিপথ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেয়।

তা সত্ত্বেও, ‘সিজার’ একটি দেখার মতো নাটক—শুধু বিনোদনের জন্য নয়, চিন্তার খোরাক খুঁজতেও। নাটকটি দর্শককে ভাবায়। তাই যা ভাবায়, তা অবশ্যই দেখা উচিত। কারণ থিয়েটারের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য তখনই, যখন দর্শক হল থেকে বেরিয়ে নিজের ভেতরে একটি প্রশ্ন নিয়ে ফেরে। ‘সিজার’ সেই প্রশ্ন জাগিয়ে রাখবে—আজও, এবং আগামীতেও। পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় এভাবেই দর্শক ও সমাজকে প্রশ্ন করে আমাদের চিন্তার খোরাক দিয়ে যান। পরিচালকের পরবর্তী কাজের অপেক্ষাই রইলাম।

প্রাথমিক উৎস

নাট্যকৃতি:

মুখোপাধ্যায়, কমলেশ্বর। সিজার। পরিচালনা: কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। প্রযোজনা: রাসবিহারী শৈলুষিক। একাডেমি, ২০২৫।

Shakespeare, William. Julius Caesar. Edited by David Daniell. The Arden Shakespeare, Third Series. London: Bloomsbury, 1998.

কাব্যগ্রন্থ:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ‘ওরা কাজ করে।’ আরোগ্য। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯৪১।

গৌণ উৎস

থিয়েটার তত্ত্ব

Benedetti, Jean. Stanislavski: An Introduction. London: Routledge, 1982.

Brecht, Bertolt. Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic. Edited and translated by John Willett. London: Methuen Drama, 1964.

Stanislavski, Konstantin. An Actor Prepares. Translated by Elizabeth Reynolds Hapgood. New York: Theatre Arts Books, 1936.

Willett, John. The Theatre of Bertolt Brecht. London: Methuen, 1959.

ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব

Appian. The Civil Wars. Translated by John Carter. London: Penguin, 1996.

Guha, Ranajit, ed. Subaltern Studies I: Writings on South Asian History and Society. Delhi: Oxford University Press, 1982.

Guha, Ranajit. Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Durham: Duke University Press, 1999. (প্রথম প্রকাশ: Oxford University Press, 1983)

Plutarch. Parallel Lives: Life of Crassus. Translated by John Dryden.

Shaw, Brent D., ed. and trans. Spartacus and the Slave Wars: A Brief History with Documents. Boston: Palgrave Macmillan, 2001.

মনোবিশ্লেষণ

Freud, Sigmund. The Ego and the Id. Translated by James Strachey. New York: W.W. Norton & Company, 1923/1960.

Freud, Sigmund. The Interpretation of Dreams (Die Traumdeutung). Translated by James Strachey. New York: Basic Books, 1899/1955.

ইন্টারনেট উৎস

"Bertolt Brecht." Encyclopædia Britannica. Accessed. https://www.britannica.com/biography/Bertolt-Brecht

"Epic Theatre." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/Epic_theatre

"Ranajit Guha." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/Ranajit_Guha

"Spartacus." Encyclopædia Britannica. Accessed. https://www.britannica.com/biography/Spartacus-Roman-gladiator

"Stanislavski's System." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/Stanislavski%27s_system

"Subaltern Studies." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/Subaltern_Studies

"The Interpretation of Dreams." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Interpretation_of_Dreams

"Third Servile War." Wikipedia. Last modified. https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Servile_War

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।