ভিক্টর ফ্রাঙ্কেলের বইটির প্রথম ইংরাজি সংস্করণের নাম ছিল ‘ফ্রম ডেথ ক্যাম্প টু এক্সিটেন্সিয়ালিজম’। অনুসৃজনের সময় সঙ্ঘচেতা যার নামকরণ করেছেন ‘তাৎপর্য সন্ধানে’। অনুসৃজনে ‘ম্যান’স্ সার্চ ফর মিনিং’-এর জন্য দুরন্ত এক ভূমিকাও লিখেছেন অনুসৃজক সঙ্ঘচেতা ঘোষ: সেইসূত্রেই আমরা পেয়েছি একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক শব্দজোড়ের উপহার— Toxic Hopium (Hope+Opium)। মারহাব্বা। এ তো গার্ডেন ফ্রেশ, সবিশেষ টাটকা। এতাদৃশ তরতাজা যেকোনো অভিব্যক্তিই আমাকে ভীষণ তাতায়। ওই যেমন ২০২০-তে তাতিয়েছিল সাবপ্রাইম কিংবা নেক্রোইকনমি গোছের শব্দগুচ্ছ। ১৯৪৬ থেকে আরও প্রায় ৮০টি বছর এগিয়ে গিয়েছি আমরা, একুশ শতকীয় সুসভ্য সভ্যতা আমাদের। জারি রয়েছে সভ্যতার পার্থিব চরৈবেতি। তবু— গাজা। তবু— ইউক্রেন! বিশ্বায়ন পরিপন্থী ইউ.এস ট্যারিফ। ‘অস্তিত্বগত এইসব আর্থ-সামাজিক Toxic অস্থিরতার’ কারণে বিশ্বের সব কটা বড়ো শহরেই অধুনা হাজার কয়েক আউসউয়িস্ত বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপারীয় গুচ্ছের ডেথ ক্যাম্পস্— ছ-তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে একজন টেকি। কলকাতায়। তবে কি অস্তিত্ববাদী তাড়নার প্রকোপে পড়ে সে আত্মহত্যা করেছে? অজস্র। দুনিয়াময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এরকম ডেথ ক্যাম্প বা ভিক্টর ফ্রাংকেল কথিত anticipatory anxiety বা আনুমানিক উদ্বেগের ঢের। কোনোটায় অর্থনৈতিক ডেথ। কোনোটায় রাজনৈতিক, কোনোটায় সামাজিক— সাফকথায়, ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান, চারদিকে মৃত্যুকুয়ো। অবৈধ।

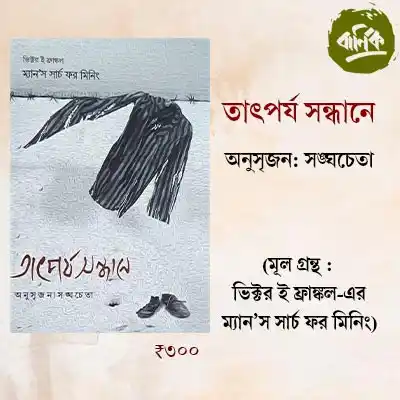

বই: তাৎপর্য সন্ধানে

অনুসৃজন: সঙ্ঘচেতা

প্রকাশক: বার্ণিক

দাম: ৩০০ টাকা

মূল বই: ম্যান’স সার্চ ফর মিনিং (ভিক্টর ই ফ্রাঙ্কল)

বইটি অনুবাদ করেছেন তো বটেই, পাশাপাশি ভিক্টর ফ্রাঙ্কেল-এর ‘ম্যান’স্ সার্চ ফর মিনিং’-এর জন্য দুরন্ত এক ভূমিকাও লিখেছেন অনুসৃজক সঙ্ঘচেতা ঘোষ: সেইসূত্রেই আমরা পেয়েছি একেবারেই অপ্রত্যাশিত এক শব্দজোড়ের উপহার— Toxic Hopium (Hope+Opium)। মারহাব্বা। এ তো গার্ডেন ফ্রেশ, সবিশেষ টাটকা। এতাদৃশ তরতাজা যেকোনো অভিব্যক্তিই আমাকে ভীষণ তাতায়। ওই যেমন ২০২০-তে তাতিয়েছিল সাবপ্রাইম কিংবা নেক্রোইকনমি গোছের শব্দগুচ্ছ। ১৯৪৬ থেকে আরও প্রায় ৮০টি বছর এগিয়ে গিয়েছি আমরা, একুশ শতকীয় সুসভ্য সভ্যতা আমাদের। জারি রয়েছে সভ্যতার পার্থিব চরৈবেতি। তবু— গাজা। তবু— ইউক্রেন! বিশ্বায়ন পরিপন্থী ইউ.এস ট্যারিফ। ‘অস্তিত্বগত এইসব আর্থ-সামাজিক Toxic অস্থিরতার’ কারণে বিশ্বের সব কটা বড়ো শহরেই অধুনা হাজার কয়েক আউসউয়িস্ত বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপারীয় গুচ্ছের ডেথ ক্যাম্পস্— ছ-তলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে একজন টেকি। কলকাতায়। তবে কি অস্তিত্ববাদী তাড়নার প্রকোপে পড়ে সে আত্মহত্যা করেছে? অজস্র। দুনিয়াময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এরকম ডেথ ক্যাম্প বা ভিক্টর ফ্রাংকেল কথিত anticipatory anxiety বা আনুমানিক উদ্বেগের ঢের। কোনোটায় অর্থনৈতিক ডেথ। কোনোটায় রাজনৈতিক, কোনোটায় সামাজিক— সাফকথায়, ব্যাক টু স্কোয়্যার ওয়ান, চারদিকে মৃত্যুকুয়ো। অবৈধ।

ভিক্টর ফ্রাঙ্কেলের বইটির প্রথম ইংরাজি সংস্করণের নাম ছিল ‘ফ্রম ডেথ ক্যাম্প টু এক্সিটেন্সিয়ালিজম’। অনুসৃজনের সময় সঙ্ঘচেতা যার নামকরণ করেছেন ‘তাৎপর্য সন্ধানে’। উইকিসূত্রে জেনেছি যে ১০ মিলিয়নেরও বেশি কপি বিক্রীত ভিক্টর ফ্রাংকেলের বইটির প্রাথমিক জর্মন নাম হল Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager (“A Psychologist Experiences the Concentration Camp”). পরবর্তী সময়ে জুড়ে দেওয়া হল Trotzdem Ja zum Leben Sagen (“Nevertheless Say Yes to Life”) আর ইংরাজি সংস্করণের পরিবর্তিত শীর্ষক হল: Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy.

সঙ্ঘচেতার এই অনুবাদ কর্মটির প্রয়োজনীয়তা কীসে? কারণ এই বইটির বুনন অনায়াসেই পাঠককে বনাবটি দুনিয়ার নিছক পণ্যগ্রাহিতা আর কাল্পনিকতা থেকে বাস্তবিক বস্তুবিশ্বে নিয়ে যাবে। ফ্রাঙ্কল মনে করতেন যে দুনিয়াজোড়া মানুষ জীবনের পরমার্থ হারিয়ে ফেলছেন বর্তমান বিশ্বে। এই ধরনের ক্ষতির ফলে এক গভীর শূন্যতা এবং অসারতা তৈরি হয়েছে যাকে তিনি ‘অস্তিত্বের শূন্যতা’ বলে অভিহিত করেন এবং তারই মোকাবিলায় লোগোথেরাপির নুশকা বাতলে দেন। বস্তুত, ‘লোগোথেরাপি’র প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ‘নুওজেনিক নিউরোসিস’য়ের কথা বলেছেন ফ্রাংকল। গ্রিক শব্দ ‘নুওস’-এর অর্থ হল মন। অর্থাৎ, অস্তিত্বগত মানবিক সংকট। লোগোথেরাপির কাজ রুগিকে তাঁর জীবনের তাৎপর্য সন্ধানে সাহায্য করা। এধরনের সমস্যায় ‘তাৎপর্যর আকাঙ্ক্ষা’-র অস্থিরতা একটি বিরাট ভূমিকা পালন করে। …নজরে পড়ে ২০২৫-য়ের বৈশ্বিক জীবনমন্তাজ যা আদতে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির সুনিশ্চিত পারিপার্শ্বিকতা, নিশ্ছিদ্র গতানুগতিকতায় মানুষ কীভাবে, সাঁর্ত্র-র ভাষায়, মস্তিষ্কে ঝিম ধরানো নৃশংস কাজের চাপে অবশ হয়ে পড়েছে। মন্তব্য করেছিলেন সাঁর্ত্র: একটা মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য করা, মানবপ্রজাতির অংশ ভেবে নেওয়া তো ন্যায়-নীতির বিষয়, যা আমাদের কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়, কান্না-হাসির দোলদোলানো সঙ্ঘচেতার ‘তাৎপর্য-সন্ধানে’ আর ভিক্টর ফ্রাঙ্কল-এর ‘ম্যানস্ সার্চ ফর লাইফ’এর চরম বৈপরীত্যের ফোঁড়সেলাই ওরফে ইউথেনেসিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যুর একুশশতকীয় অবসাদ কিংবা মৃত্যুভয় গোছের আশাহীনতায় অনুবাদক কথিত বেরঙ্গা বসনের খরখরে ক্রসস্টিচ ওরফে লোগোথেরাপির আশাসর্বস্বতা। নিবিড় কর্মমুখরতার অবতারণা মনে পড়িয়ে দিল অনেক কিছু— মিশেল ফুকো আর তার বায়োপাওয়ার, দু-হাজার বিশের কোভিড, ফাতমির হাস্কাজ, ইভ দারিয়ান স্মিথ আর ওই চেতাবনিস্বরূপ মন্তব্য: ‘ধনতন্ত্রে মৃত্যুই মূল্যমান’। মনে পড়াল ফরাসি মনোবিজ্ঞানী অ্যালেন ফিনফিয়েলকুর্ত-এর বইয়ের শিরোনাম: ‘দ্য ইম্যাজিনারি জিউ’। এই ‘ইমাজিনারি’ শব্দবন্ধটি এক অপূর্ব দ্যোতনার সাক্ষ্য বহন করে। শেষবিংশের জাতকের কাছে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের ইতিবৃত্ত এক রোমহর্ষক ‘হরর’ সাহিত্যের অংশবিশেষ হিসাবে প্রকাশ পেতেই পারে। পাঠকের মনে হতেই পারে যে এক ঘৃণ্য-বিলুপ্ত-পরিতক্ত সংস্কৃতির অনাথ উত্তরাধিকারী হিসাবে গল্পগাছায় ডেরা বাঁধা কৃত্রিমতার অংশীদার সে। ধার করা অস্তিত্ব তার। বিগতপ্রাণ পূর্বপুরুষেরা কি শহীদ ছিলেন? সেই অর্থে সে নিজেও কি একজন শহীদ-সন্তান? মনে পড়ে ইলানি কোগানের মন্তব্য– ‘আমরাই তো সেই মিউজিয়াম যেখানে আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের দাদু দিদিমারা গচ্ছিত রেখে গেছেন তাদের স্মৃতি অভিজ্ঞতা দুঃস্বপ্নগুলি। ওদের মতনই শত মরণে মরেছি আমরা।’ একইভাবে কীরকম মানানসই মনে হয়, অ্যাডালমানের উক্তি যে ‘বর্তমান প্রজন্মের সদস্যদের হাড়ে-মজ্জায় জড়িয়ে রয়েছে অতীত, যদিও সে-সম্বন্ধে তাদের বিন্দুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। তাদের যন্ত্রণা থেকে জন্ম নেয় এক ভূতুড়ে ব্যথা যা আদতে স্মৃতির পরিবর্তে বিস্মৃতির জন্ম দেয়’। একইসাথে স্মরণীয় মনে হয় প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী কারেন গোয়ার্তজ-এর মন্তব্য ‘হলোকাস্টের স্মৃতি বারংবার সামাজিক চেতনা পরিসরে ভুসভুসিয়ে ওঠে, কেননা হলোকাস্ট আদতে এক আনরিজলভড মেমরি’— তার অন্তর্নিহিত জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়নি, যে-অবস্থাকে ফিনিকিয়েল্কুর্ত বলেছেন– ‘দে হ্যাভ টেকেন আপ রেসিডেন্স ইন ফিকশন’।

১৯৪৬-য়ে লেখা হয়েছিল ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কল-এর বই ‘ম্যান’স সার্চ ফর মিনিং’। দর্শনের মূল কথা হল, একজন মানুষের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা হল তার জীবনের অর্থ খুঁজে বের করা, এবং যদি সে সেই অর্থ খুঁজে পায়, তাহলে সে যেকোনো কিছু থেকেই বেঁচে থাকতে পারে। মোকাবিলা করতে পারে। পুনরাবৃত্তির ঢঙে আবার লিখি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে লেখা এই বইয়ের ‘আর্থ-সামাজিক’ পটভূমিকা নিতান্তই ভিন্নতর ছিল। পৃথিবী ছিল বাইপোলার। এতটা কুশলী, এতটা লা-পরোয়াহি ছিল না নরমেধযজ্ঞ তখন। জীবনের মূল্য ছিল অমূল্য। তাই আশাবাদ। তাই সাঁর্ত্র-ক্যামু-ফ্যাঙ্কল-হাইডেগারের অস্তিত্ববাদ। বদল ঘটে বইয়ের শিরোনামে: আমার নজরে অবস্থার তাৎপর্য সেখানেই— এতবার হেডলাইনের পরিবর্তন। তবে কি ঘনিয়ে আসছিল আরও অন্ধকার? ‘নেভারদিলেস সে ইয়েস টু লাইফ রূপান্তরিত হয় ফ্রম ডেথ ক্যাম্প টু এক্সিটেন্সিয়ালিজম। রদবদল হয় আরও-- আজকের ম্যান’স সার্চ ফর মিনিং-এ থিতু আপাতত’। প্রশ্ন তোলে দশ মিলিয়ন কপির খরিদ্দার খোদ মার্কিন মুলুক। প্রতিবাদে মুখর হন দারিয়ান স্মিথ, ল্যারি রে এম্বেম্বে জিজেক। একভাবে, বর্তমানীয় অনস্তিত্ববাদী মৃত্যুমুখরতার দুরন্ত সারমর্ম টেনেছেন সংঘচেতা Toxic*(বিষাক্ত) Hopium (আশা + আফিম) ।

ফ্রাঙ্কল লিখেছিলেন, “লোগোথেরাপির সমগ্র মনোযোগের কেন্দ্রে রয়েছে মানব অস্তিত্বের তাৎপর্য। এবং অবশ্যই তাৎপর্যের খোঁজে মানুষের নাছোড় অনুসন্ধান। লোগোথেরাপিমতে ব্যক্তি মানুষের এই ব্যক্তিক জীবনের তাৎপর্য অনুসন্ধানের অধ্যবসায়ই মানুষের প্রাথমিক উজ্জীবক শক্তি। এজন্যই যথাক্রমে ফ্রয়েডীয় সাইকোএনালিসিস ও অ্যাডলারীয় মনস্তত্ত্ব-র সার তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা এবং ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ যাকে বলে ‘শ্রেষ্ঠত্বলাভের অধ্যবসায়’-এর উলটো পথে হেঁটে আমি বরং তাৎপর্যের আকাঙ্ক্ষার কথা বলি …এই তাৎপর্যের বিশিষ্টতা এখানেই যে মানুষকে তা নিজেই খুঁজে নিতে হবে এবং একমাত্র তিনিই পেতে পারেন তার খোঁজ।” জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতি মানুষকে নতুন নতুন সমস্যা সরবরাহ করে সমাধানের আহ্বান জানায়। এককথায় জীবন প্রতিটি মানুষকে প্রশ্ন করতে থাকে। মানুষ জীবনকে জবাব দিতে পারেন তখনই যখন তিনি তার একান্ত নিজস্ব জীবনের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন। লোগোথেরাপি মানুষকে তার নিজস্ব কর্তব্য পরায়নার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন করে তোলে। রোগী নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন যে তিনি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন, না কি তার নিজস্ব চেতনার প্রতি।

ফ্রাংকেল মনে করেন যে লোগোথেরাপির কাজ হল রুগিকে জীবনের তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। প্রশ্ন জাগে যে তবে কি টেকির তাৎপর্যের আকাঙ্ক্ষা তাকে গিলে খেয়েছে? তাঁর অস্তিত্বগত বাস্তবতার ব্যাখ্যা তবে কী ? ‘one it is on account of this thought that the act who performs an act of euthanasia thinks that death will be merciful for the subject since we have said that is done.’ তবে কি মানুষের তাৎপর্য সন্ধান ‘অন্তর্সাম্যের বদলে বরং অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়’? মৃত্যু কি মুক্তির স্বাদ? জীবনের পরিপূর্ণতার? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বন্দি হিসাবে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে ফ্রাঙ্কল তাঁর বইটি লিখেছিলেন। বইটি তার সাইকোথেরাপিউটিক পদ্ধতির বর্ণনাও দেয়, যার মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসাবে তিনটি উপায়ের রাস্তা বাতলেছেন: কাজগুলি সম্পন্ন করা, অন্য ব্যক্তির যত্ন নেওয়া, এবং মর্যাদার সাথে কষ্টের মুখোমুখি হয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া। তিনি এই তত্ত্বটিকে লোগোথেরাপি নামে অভিহিত করেন।

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

মানবিক নিধনযজ্ঞ জারি ছিল রমরমিয়ে: আর তখনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সেই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে সাইকোঅ্যানালাটিক ট্রিটমেন্ট গোছের লোগোথেরাপির প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন ফ্রাঙ্কল। অনুবাদের সূত্রে লেখিকা উত্থাপন করেছেন সেই তত্ত্বটি, পুনর্বার, এই সেদিন। তাই ফুট ধরা দুধের মতো উথলে উঠল ঘুমন্ত সব বোধ: নেক্রোপলিটিক্স, নেক্রো-ইকনমি, ‘কিলেবল’ অ্যাণ্ড কিলেবিলিটির ‘হিটলারীয়’ আবহ, ‘লেটিং ডাই’ বা ‘মেকিং ডাই’-এর মতো এযাবৎ স্বল্পপরিচিত কিছু শব্দাবলি। বস্তুত, ওইসব কয়েনেজের উদ্ঘাটনকারী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ও ইন্ট্যারন্যাশানাল স্টাডিজ শাখার অধ্যাপিকা ইভ ডারিয়ান স্মিথ-এর ‘ডায়িং ফর দি ইকনমি: ডিজপোসজেবল পিপল অ্যান্ড ইকনমিজ অফ ডেথ ইন দি গ্লোবাল নর্থ’ শিরোনামের একটি তত্ত্ব-তথ্যে পরিপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। শোষণপটু ধনবাদের দীর্ঘ চার-পাঁচশো বছরের ইতিহাসের প্রেক্ষিত অনুসন্ধান করে লেখিকা জানিয়েছেন যে ধনবাদের সঙ্গে মৃত্যুবিভীষিকা আদতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং এইসব নিধনযজ্ঞের মধ্যে কয়েকটি অন্তত ধনবাদেরই গভীরে নিহিত ‘pre-calculated collateral loss of life’ যেভাবে পূর্বনির্ধারিত সমান্তরাল/সমপার্শ্বিক জীবনহানি জারি আছে গাজা-য়।

প্যালেস্তাইন, আফ্রিকা, কসোভোয় জারি থাকা গণনিধনকে উদাহরণ হিসাবে হাজির করে যোসেফ এম্বেবে বলেছেন যে শাসনতান্ত্রিক শৃংখলার দায়রায় ঢুকিয়ে ফেলাই নয় কেবল, সার্বভৌম শক্তিগুলো এখন মনুষ্য-তনুকে ঘিরে death–zones= মৃত্যুঠিকানাও গেঁথে ফেলছে। সেখানে মৃত্যুই হচ্ছে আধিপত্যবাদের চূড়ান্ত মহড়া আর প্রতিরোধের প্রথমতম পাদানি। একটুকরো এম্বেবে গেঁথে রাখি— the ultimate expression of sovereignty resides, to a large degree, in the power and the capacity to dictate who may live and who must die. Hence, to kill or to allow to live constitute the limits of sovereignty, its fundamental attributes. To exercise sovereignty is to exercise control over mortality and to define life as the deployment and manifestation of power.

ইভ দারিয়ান স্মিথ এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন— Death, in short, has become a commodity around which monetary value and late capitalist activities flourish.

কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে ফ্র্যাঙ্কল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি তার কষ্টকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবেন। উদাসীন হয়ে নিজেকে ধ্বংসের মুখোমুখি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি তার কষ্টকে আলিঙ্গন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ফ্র্যাঙ্কলের মতে, একজন মানুষ অবশ্যই তার নিজস্ব পথ বেছে নিতে স্বাধীন। এমনকী সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও, জীবনের প্রতি তার মনোভাব বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা সর্বদাই থাকে। ২০২৫-য়ে কলকাতার টেকি তা পারেননি। সঙ্ঘচেতা লিখেছেন, “অসুস্থতার অছিলায় গ্যাসচেম্বারে পুরে নাৎসিসংঘটিত ইহুদি গণহত্যাকে লেখক বিরাট ভুলে ডেকেছেন “ইউথেনেসিয়া’। সাথে বলেছেন ইউথেনেসিয়া(স্বেচ্ছামৃত্যু) যুক্তিসিদ্ধ নয়।”

ফ্রাঙ্কল-এর বক্তব্যকে সঙ্ঘচেতা বঙ্গানুবাদ করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। আর ভূমিকাটি লিখেছেন খুবই সহজসুন্দর ভঙ্গিমায়: কন্যাসমা লেখিকা জানিয়েছেন, ‘যেকোনো কাজই আমার কাছে জীবনের নিরবিচ্ছিন্ন অর্থহীনতার একঘেয়েমিতে বেমক্কা আলো জ্বালানো । আমাদের এবলিয়েস্ট (ableist) সংস্কৃতি যতই কাজ করাকে মহিমান্বিত করুন কেন কোনো কাজেরই আদপে কোনো নিহিত তাৎপর্য নেই। মানব সভ্যতায় তার সমস্ত অসভ্যতা সহ যা যা হয়েছে তা আমরা করেছি অনন্ত বোরডম কাটিয়ে টাইম পাস করতে।’ খুব সুন্দর নামকরণ করেছেন লেখিকা। ইংরেজি শিরোনাম ছিল ‘ম্যান’স সার্চ ফর মিনিং’। সঙ্ঘচেতার অনুবাদে তা ‘তাৎপর্য সন্ধানে’। বস্তুত, তাৎপর্য কিসের? সভ্যতার পারভার্সিটি, অবসিনিটি বা চূড়ান্ত আগ্রেসিভ ক্রিমিনালটির? ভয় দেখানোর? ভয়ার্ত করে রাখার? সাবমিসিভনেস-এর ?

আর Theodor Adorno লিখেছিলেন: আউসওয়িস্তের পর কবিতা লেখা বর্বরতার সামিল। আর যে-কবিতাটি তাঁর ভাবনার মূলকেন্দ্রে ছিল, তার নাম পাওলো সেলান-এর Deathfugue.

‘সকালের কালো দুধ আমরা রাতে তোমাকে পান করি

আমরা সকালে তোমাকে পান করি দুপুরে আমরা সন্ধ্যায় তোমাকে পান করি…

ঘরে একজন লোক থাকে যে সাপের সাথে খেলা করে… এবং স্বপ্ন দ্যাখে

মৃত্যু জার্মানিতে গজিয়ে ওঠা এক প্রভু…

তোমার সোনালি চুল মার্গারেট, তোমার ছাই চুল সুলামিথ

আমরা বাতাসে কবর খুঁড়ছি, শুয়ে থাকার জায়গা নেই’

সর্বজনবিদিত বহুশ্রুত ম্যাক্সিমটি মনে পড়ল: হিস্ট্রি রিপিটস্। মিথ্যা প্রমাণিত হবে কি সেই প্রবচন? এণ্ড অব হিস্ট্রি তো হেঁকেই দিয়েছি আমরা! অতএব ধরে নেওয়া যেতেই পারে যে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না-ও হতে পারে। কিন্তু মানব ইতিহাসে প্রবর্তিত কোনো কিছু বার বার সংঘটিত না হওয়াটাই বিরল। হলোকাস্ট তার নজিরের দিক থেকে অনন্য ছিল কি না তা আগামী দিনগুলোই বলতে পারবে! আমরা কি স্মৃতিবিলুপ্ত? ইজরায়েল তবে কি এক অনস্তিত্ব? নাজিজমের ব্যক্তিগত স্মৃতি কি জাতীয় স্মৃতির অংশ? ‘তাৎপর্য সন্ধানে’ বইটি এসব প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই, ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।

তরুণ কুমার দত্ত

7 মাস আগেরিভিউ লেখা হিসাবে স্বকীয়তা দাবি করে।বেশ ভালো লাগলো। অনেক দরদ আছে । মূল্যায়ন নয় ব্যক্তিগত অভিয়ত।

Technophilix India

8 মাস আগেআহা কী চমৎকার লেখা!!!! বইটিই অবশ্যই কিনতে হবে।