হৃষিকেশ মুখার্জীর ‘আনন্দ’ শুধুমাত্র একটি চলচ্চিত্র নয়, এক গভীর বোধ, ভাস্বর জীবনবার্তার রূপকথা।

যে ছবি মোটামোটি সবাই দেখেছে এবং বিশেষভাবে যে ছবি মোটামোটি সবারই ভালো লেগেছে সেটা নিয়ে কাঁটাছেড়া করার কিছু মস্ত অসুবিধে আছে। যদি সেই ছবি ‘আনন্দ’-এর মতো কাল্ট ছবি হয় তাহলে তো কথাই নেই। ১৯৬৯ থেকে ৭১ অবধি রাজেশ খান্নার অবিশ্বাস্য জয়যাত্রায় যে সতেরোটি ছবি অবদান রেখেছিল তার মধ্যে আনন্দই একমাত্র ‘অন্যরকম’ ছবি৷ অন্যরকম মানে? যা চলতি প্রথার থেকে একটু ভিন্ন৷ মনে রাখতে হবে ছবির নির্মাতা হৃষিকেশ মুখার্জী সেই ভদ্রলোক, যিনি একদা কলকাতার প্যারাডাইস ক্যাফেতে মৃণাল সেন, সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটকদের সাথে আড্ডা দিতেন এবং যিনি প্রথম জীবনে বিমল রায়ের সহকারী। ধরা যেতে পারে তাঁর বৌদ্ধিক উন্মেষ এই শহরেই কিছু অনন্য প্রতিভাধর বন্ধুদের সাথেই ঘটেছে। কিন্তু সব কিছুর পরেও আনন্দ একটি চলচ্চিত্র হিসেবে কতদূর সফল সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। শুধু ব্যবসায়িকভাবে দূর্দান্ত সাফল্য পেলে এই লেখা আজ লিখতাম না। কিন্তু কথা হচ্ছে এই ছবিটিকে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ তিরিশটি ছবির মধ্যে ধরা হয়। চলুন ভেতরে ঢুকি এবার...

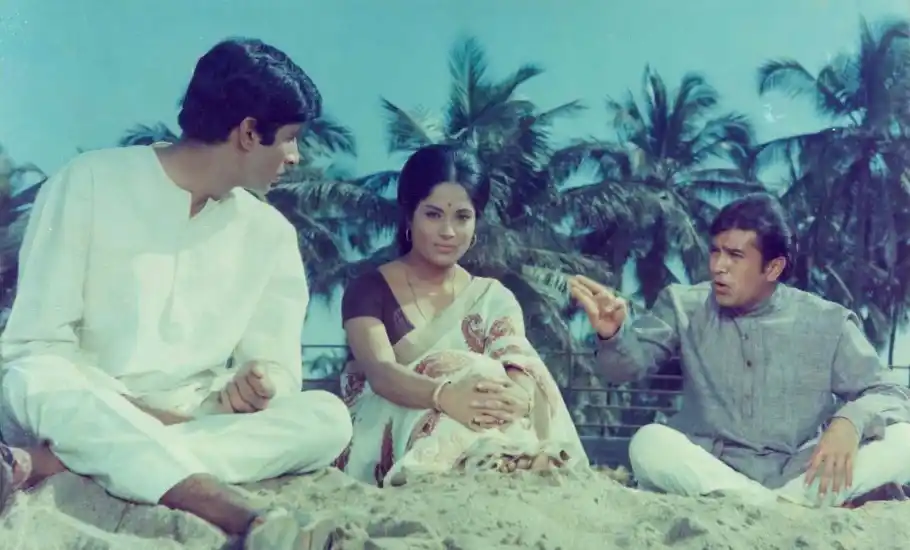

গপ্পোটা সবার জানা। মনে রাখতে হবে ছবিতে আনন্দ নামের চরিত্রটি একটি বিগত চরিত্র। পুরো ঘটনাটাই ভাস্কর ব্যানার্জী তাঁর ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন। সেটাই গল্পের সূত্র। অর্থাৎ ছবিটিতে যা যা কিছু হচ্ছে সেসব কিছুই ডাক্তার বন্ধু ভাস্করের স্মৃতিচারণা। অর্থাৎ আনন্দ চরিত্রটি ভাস্করের দৃষ্টিভঙ্গিতে রিফ্লেক্টেড। মানে এমনটাই হওয়ার কথা! কিন্তু ছবিতে তা হয়নি। এটা দোষের নয়। বহু ছবিই একটি প্রেক্ষিত থেকে আরও বড়ো কোনো প্রেক্ষিতে চলে যেতেই পারে। নায়ক রাজেশ খান্নার চেয়েও সহঅভিনেতা অমিতাভ বচ্চন, যিনি ছবিতে ভাস্কর ব্যানার্জী, তাঁর চরিত্র গঠনের একটা নিদারুণ প্রয়োজনীয়তা ছিল। অবশ্য আমরা বুদ্ধিমান দর্শক হওয়াতে বুঝে গেছি যে ভাস্কর ব্যানার্জী একজন সৎ, গম্ভীর, প্রফেশনাল, কর্তব্যপরায়ণ, মানবিক ডাক্তার! কিন্তু একইসাথে তিনি পেসিমিস্টিক, নেতিবাচক, কপালে সবসময়ের মরবিড একটা ভাঁজ! তাঁরই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন আনন্দ, যেন মায়ার রাজপুত্র! জীবনকে গণ্ডুষ ভরে পান করা যুবক! ছটফটে প্রজাপতির মতো রঙিন! এই দুই প্রধান চরিত্রের মধ্যে কনট্রাস্ট ফুটিয়ে তুলেছেন নির্মাতা শুধুমাত্র কয়েকটি সংলাপের মাধ্যমে! এটা আমার ব্যক্তিগত আক্ষেপের জায়গা।

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

গল্পের মজাটা হল ছবির শুরুতে দর্শক সহ রাজেশ খান্না, মোটামোটি সব্বাই জেনে যায় আর ছ-মাস আয়ু। অর্থাৎ আমরা যেই জেনে গেলাম যে আনন্দের লিম্ফোসারকোমা অফ ইনটেসটাইন হয়েছে, তখন থেকেই মৃত্যুকে সামনে রেখে জীবন দেখতে শুরু করলাম। ভবিতব্য জানা থাকলে আমাদের চারিপাশের আদলটা বদলে যেতে বাধ্য! মায়াটাও তখন কেমন বেড়ে যায়! আমরা চোখ ভরে আনন্দকে দেখতে থাকলাম। কিন্তু একাত্ম হতে পারলাম কি? আমরা কয়েক আলোকবর্ষ দূর থেকে দেখলাম আনন্দকে, এক ধূসর সন্ধ্যায় আরবসাগরের তীরে বেলুন উড়ে যাওয়া দেখলাম। গোটা ছবিটা বড়ো দূর থেকে আনন্দকে দেখাল। আনন্দ অসুস্থ, আনন্দ আর কিছুদিন বাঁচবে, কিন্তু আমরা তো সুস্থ! তাই করুণা ছাড়া আমাদের আর তো কিছু করার নেই! একশো বাইশ মিনিট ধরে আনন্দকে আমরা করুণা দেখালাম। আহা রে! এত প্রাণবন্ত ছেলেটা থাকবে না? এটা আমার আরেকটি আক্ষেপের জায়গা। ছবিটা একবারও, একমুহূর্তের জন্যও আনন্দের সাথে আমাদের মিলিয়ে দিতে পারল না। বরং পদে পদে ওই দূর্দান্ত স্ফূর্তি আমাদের অবাক করল। ওই অমোঘ সংলাপগুলি অভিধানে ঢুকিয়ে নিলাম, “মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান…”। আমরা বরং অনেক বেশি ভাস্কর ব্যানার্জীর মতন। একাধারে আমরা চাইছি আনন্দ সেরে উঠুক, আবার আমরাই অপেক্ষা করছি একটি মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য।

মৃত্যু বরাবর আমাদের সংস্কৃতিতে ভালো দামে বিক্রি হয়েছে। মৃত্যুর আগের ওই ঝিলমিল জীবন, অভূতপূর্ব মুহূর্ত আলিঙ্গন, প্রাণবন্ততা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত প্রচুর এলোমেলো অযাচিত সংলাপ ও ঘটনা, কোথাও গিয়ে একঘেয়ে লাগে! তখনই মনে প্রশ্ন জাগে, এত কথা কেন? এই অদ্ভুত বিপন্নতা ও একইসাথে উথলে ওঠা জীবনরসের ব্লেন্ডিং অন্যভাবেও দেখানো যেত না কি? নির্মাতা যেহেতু হৃষিকেশ মুখার্জী, রবি ঠাকুরের ‘সুভা’ যার প্রিয় ছোটোগল্প, তাঁর কাছে একটু নৈঃশব্দ্য আশা করাটা অন্যায় নয়।

তবুও ছবিটা আমার ভালোলাগার ছবি। কেন জানেন? শুধুমাত্র একটা গানের দৃশ্যায়নের জন্য! ওই সাড়ে পাঁচ মিনিটই গোটা আনন্দ চরিত্রের খোলনলচে দেখিয়ে দেয়। “কয়ি দূর যব দিন ঢল যায়ে...” সূর্যাস্তের বিষণ্ণ আলোয় ভেজা বারান্দায় অসীম সমুদ্রের দিকে মুখ করে মৃত্যুপথযাত্রী আনন্দ গান গাইছে “ইয়ে মেরে সপনে, ইয়েহি তো হ্যায় আপনে, মুঝসে জুদা না হোঙ্গে দিল কি ইয়ে সায়ে...” গায়ে কাঁটা দেয়! এই সাড়ে পাঁচ মিনিটে ছবিটা সাবলাইমে পৌঁছে যায়। গোটা ছবির একমাত্র এই সময়টায় আনন্দের চোখে গোধূলি ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, চোখের কোণে চিকচিকে জল... সে যেন জীবনবোধ ও মৃত্যুবোধের বাইরের কোনো অনন্য উপলব্ধির স্তরে পৌঁছে গেছে তখন। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, রাজেশ খান্না তাঁর গোটা কেরিয়ারে যা অভিনয় করেছেন, ওই মাত্র কয়েক মিনিটে তাঁর এক্সপ্রেশন আর মুভমেন্ট সেগুলোকে দশ গোল দিয়ে দেয়। হাতে ধরা ডায়েরি, তাতে শুকিয়ে যাওয়া ফুল! কোন বিহানে কেউ একজন এই ফুল দিয়েছিল, সে এখন অন্যত্র সংসার করে। এই মেলানকোলির কোনো ফ্ল্যাশব্যাক নেই। শুধু আছে একটা নিস্তব্ধ গোঙানি! মুকেশ ছাড়া এই গান হয় না, সলিল চৌধুরী ছাড়া এই সুর হয় না, সর্বোপরি যোগেশ ছাড়া এই লেখা হয় না। যতদিন বাঁচব এই সাড়ে পাঁচ মিনিটের মৃত্যুভারাক্রান্ত সায়াহ্ন আমাকে তাড়া করে বেড়াবে।

আনন্দ মরে যায়। আমরা জানতাম। মরে যাওয়ার পর টেপে বেজে ওঠা আনন্দের গলা শোনা যায়। আমরা চমকে উঠি। এই দৃশ্যটা রাখাই হয়েছিল চমক দেওয়ার জন্য। আনন্দ মরে যাওয়ার পঞ্চান্ন বছর পরেও আমরা আওড়াই “জিন্দেগি লম্বি নেহি, বড়ি হোনি চাহিয়ে...” কিংবা “মওত তু এক কবিতা হ্যায়...”। ছবিটা যতটা না থেকে যায়, তার চেয়ে বেশি থেকে যায় জীবনবার্তা! একটা বোধ! মৃত্যুর প্রতিষ্পর্ধী একটা বিপন্ন উল্লাসের মায়া! এটাই বা কম কীসের?

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।