আজকের সমাজ মাধ্যমের ব্যাপ্তি তথা ডিজিটাল কনটেন্টের জমানায় সবচেয়ে যুগান্তকারী পরিবর্তন যেখানে সাধিত হয়েছে সেটা বোধ হয় মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। আগে কোনো বড়ো ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপনে আমরা নামি-দামি চিত্রতারকা, শিল্পী, খেলোয়ার, এঁদের ছাড়া কারুর মুখ ভাবতেই পারতাম না। বিজ্ঞাপনের প্রচারক্ষেত্রও ছিল সীমাবদ্ধ, প্রক্রিয়াটি ছিল ব্যয়বহুল; ছোটো ব্র্যান্ডগুলোর সাধ্যের বাইরে। আজ সেই ছবিটা অনেকটাই পালটে গেছে। আমরা পেয়েছি একটি নতুন শব্দবন্ধ—‘ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং’। ইনফ্লুয়েন্সার কারা, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিংটাই বা কী, অতীত থেকে শুরু করে বর্তমানে দাঁড়িয়ে মার্কেটিং-এর যে ধারণা ও কৌশলগত রূপান্তর এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, সেসবের সামগ্রিক রূপরেখা আঁকলেন আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি।

‘ইনফ্লুয়েন্সার’ শব্দটার সরাসরি বাংলা প্রতিশব্দ হল ‘প্রভাবী’। যদিও প্রভাবী বললে ব্যাপারটা একটু অস্পষ্ট রয়ে যায়। সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার সৌজন্যে ইনফ্লুয়েন্সার শব্দটা একটা নতুন মাত্রা পেয়েছে। সমাজমাধ্যমে বা ইন্টারনেটের দুনিয়ায় যাঁদের প্রচুর ফলোয়ার, যাঁদের মতামত, জীবনযাপন এবং কাজ একটা বড়ো সংখ্যক মানুষকে প্রভাবিত করে, আজকের দুনিয়ায় তাঁদেরই আমরা ইনফ্লুয়েন্সার বলি। এর একটা জুতসই প্রতিশব্দ খুঁজে বের করেছে আনন্দবাজার পত্রিকা। নেটপ্রভাবী। আজকের ইনফ্লুয়েন্সারদের সাথে ইন্টারনেট বা ডিজিটাল জগতের যে ওতপ্রোত সম্পর্ক, সেটা বোঝাতে এই শব্দটা কিন্তু বেশ কার্যকরী।

ইনফ্লুয়েন্সার থেকে যদি এবার ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং বিষয়টায় ঢোকার চেষ্টা করি, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এখানে ব্যক্তি-বিশেষের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বা জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে কিছু জিনিসকে বিক্রি বা পরিচিতকরণের কথা বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যে এই ব্যাপারটা তো নতুন কিছু নয়। আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে আসছি যে বড়ো বড়ো পণ্যের বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত অভিনেতা, শিল্পী বা খেলোয়াড়দের দিয়ে অভিনয় করানো হয়ে থাকে। সেখানে তাঁরা ব্র্যান্ডটির সুখ্যাতি করেন। কোথাও কোথাও এভাবেও দেখানো হয় যে তাঁরা নিজেরা সেই ব্র্যান্ডের পণ্যটি ব্যবহার করে উপকৃত হয়েছেন। এই ব্যাপারটিকে বিজ্ঞাপনের পরিভাষায় বলে এন্ডোর্সমেন্ট। টিভিতে প্রতিদিনই আমরা এরকম বিজ্ঞাপন দেখি, বিগত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে দেখে আসছি। তাহলে নতুন কী ঘটল যে ‘ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং’ বলে একটা নতুন লব্জ এত জনপ্রিয় হয়ে উঠল?

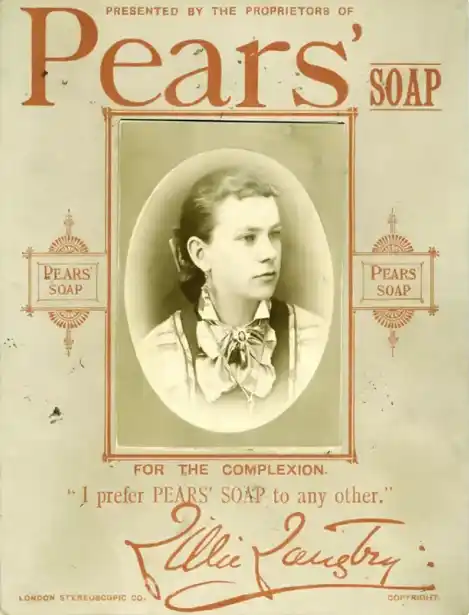

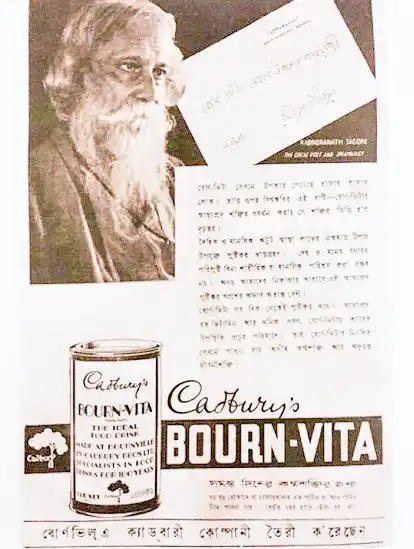

আচ্ছা টেলিভিশনের কথা ছেড়ে দিন। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। শোনা যায় রোমান গ্ল্যাডিয়েটাররাও নাকি অলিভ অয়েল আর ওয়াইনের এন্ডোর্সমেন্ট করতেন। নথিবদ্ধ ইতিহাসে এরকম এন্ডোর্সমেন্টের উদাহরণ পাওয়া যাবে ১৮৮২ সালে, যেখানে ইংরেজ অভিনেত্রী লিলি ল্যাঙট্রি ‘পিয়ার্স’ সাবানের মুখ হয়ে উঠছেন। তাঁর মতো একজন নায়িকাকে সাবানের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করার এই বুদ্ধিটি যাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছিল, তাঁর নাম থমাস বারাট, যাঁকে অনেকেই আধুনিক বিজ্ঞাপনের জনক বলে মানেন। আবার বাংলা বিজ্ঞাপনে সুপরিচিত মুখের উপস্থিতির কথা উঠলে রবীন্দ্রনাথের ছবিসহ বোর্নভিটার সেই ক্লাসিক বিজ্ঞাপনটির কথা উল্লেখ না করে থাকা যায় না। জনপ্রিয় মুখকে দিয়ে কোনো একটি পণ্যের প্রচার করলে জনমানসে তার গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে—এই সহজ কথাটা, যা আজকের দিনে আর ততটা নতুন কিছু বলে মনে হয় না, তাকে ধ্রুব সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার কাজটা খুব সম্ভবত থমাসবাবুই করে গেছেন, প্রায় দেড়-শো বছর আগে।

কিন্তু আবারও সেই পুরোনো প্রশ্নটায় ফিরে আসা যাক। আজকের ‘ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং’ আর প্রথাগত ‘সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্ট’, দুটোই কি এক? না কি আর সব কিছুর মতোই শেষ দশ-পনেরো বছরে এই দুনিয়াতেও লেগেছে বদলের হাওয়া? আসুন, দেখে নেওয়া যাক।

কয়েক বছর আগে, মানে সামাজিক মাধ্যম যখন এতটা ব্যাপ্তি লাভ করেনি, তখন ইনফ্লুয়েন্সার বলতে মূলত সিনেমা বা ক্রীড়াজগতের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদেরই বোঝানো হত। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সংখ্যা ছিল সীমিত। তাঁদের নাগাল পাওয়া সহজ ছিল না। কোনো পণ্যের এন্ডোর্সমেন্টের জন্য পেশাদার পিআর টিম, অথবা কিছু নির্দিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমেই কেবল এঁদের কাছে পৌঁছনো যেত। ফলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ এবং সেই কারণে খুব বড়ো ব্র্যান্ডরাই সাধারণত এ-ধরণের মার্কেটিং-এর সাহায্য নিতে পারত। এইধরণের বিজ্ঞাপনগুলি দেখার মাধ্যমও ছিল মূলত টিভি, খবরের কাগজ, কিংবা বিলবোর্ড।

সোশ্যাল মিডিয়া এসে এই চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে দিল। ডিজিটাল দুনিয়ায় উপস্থিত থাকলে যে কেউই ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে উঠতে পারেন, যদি কোনো-না-কোনো সূত্রে তিনি ফলোয়ারের সংখ্যা বাড়িয়ে নিতে পারেন—এই ফর্মূলা মেনে তৈরি হল ‘মাইক্রো-ইনফ্লুয়েন্সার’, ‘ন্যানো-ইনফ্লুয়েন্সার’ জাতীয় নানাবিধ নতুন নতুন শব্দবন্ধ। একেকজন ইনফ্লুয়েন্সারের কাজের ক্ষেত্র একেকরকম। ফলোয়ারের সংখ্যা একেকরকম। ফলে তাঁদের মাধ্যমে মার্কেটিং-এর খরচও একেকরকম। এতে ছোটো ও মাঝারি ব্র্যান্ডগুলোর কাছে অনেকরকম সম্ভবনার দরজা খুলে গেল। যাঁর রেস্তোরাঁর ব্যাবসা, তিনি তাঁর বাজেট বুঝে কোনো একজন ছোটো/মাঝারি/বড়ো ফুড ভ্লগারকে দিয়ে তাঁর রেস্তোরাঁর প্রচার করাতে পারেন। সিনেমা বা ক্রীড়াজগতের বিখ্যাত মানুষের এন্ডোর্সমেন্টের জন্য বিশাল অঙ্কের টাকা খরচ না করলেও তাঁর এখন চলতে পারে। শুধু তা-ই নয়, সিনেমা বা ক্রীড়াজগতের ব্যক্তিত্বের একটা সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও, একজন ফুড ভ্লগারের মাধ্যমে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন একদম তাঁর টার্গেট ক্রেতাগোষ্ঠীর কাছে। এই ক্রেতাগোষ্ঠী দৃশ্যমান, পরিমাপযোগ্য, ফলে তাঁর বিনিয়োগ থেকে তিনি কী ফেরত পেলেন, সেটিও খুব সহজেই পরিমাপ করা সম্ভব।

আর একটা বড়ো তফাতের কথা না বললেই নয়। সেটা হল প্রভাবীদের মানুষকে প্রভাবিত করার পদ্ধতি। আগে বিষয়টা ছিল একতরফা। সেলিব্রিটিরা বলবেন। মানুষ শুনবেন। এখন মানুষ সরাসরি ইনফ্লুয়েন্সারদের বক্তব্যে কমেন্ট করতে পারেন, তাঁদের মতামত দিতে পারেন। এটি মানুষকে এক ধরনের সক্ষমতার বোধ দেয়। তাঁরা মনে করেন তাঁরাও একভাবে সেই প্রভাবীকে প্রভাবিত করছেন। এই পারস্পরিক মিথোজীবিতার মধ্যে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে তাঁর ফলোয়ারের যে-সম্পর্কটা তৈরি হয়, তার মধ্যে অনেকটা আবেগ এবং ভরসার উপাদান মিশে থাকে। ফলে পণ্যের মার্কেটিং-এ তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই দ্রুত বদলাতে থাকা ডিজিটাল দুনিয়ায়, যেখানে ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব বা টিকটকের মতো প্ল্যাটফর্মে প্রতিদিন তৈরি হচ্ছেন নতুন নতুন ইনফ্লুয়েন্সার, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে এর অর্থনীতির দিকটা কীভাবে বদলাচ্ছে? এই আলোচনায় ঢোকার আগে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার—ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর সামগ্রিক বাজারটি এত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং এর অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের সম্পর্কটি এতটাই জটিল, যে এর সামগ্রিক হিসেব পাওয়া বেশ কঠিন। আর্থিক আদান-প্রদানের হিসেবে ঠিক কোনটাকে ধরা হবে আর কোনটাকে নয়, সেটাও সবসময় আলাদা করা মুশকিল। ধরুন আপনি একজন ইনফ্লুয়েন্সার, যিনি ইউটিউবে ভিডিয়ো বানিয়ে ইউটিউবের কাছ থেকে ভিউ পিছু আয় করছেন। একইভাবে, আপনার ভিডিয়োটি যখন দর্শক দেখছেন, তখন ইউটিউব তাঁদের অ্যাড দেখাচ্ছে। ইউটিউব সেখান থেকে আয় করছে। ইউটিউবকে তার প্ল্যাটফর্মের ক্রিয়েটরদের সারা বছরে কত টাকা ভিউবাবদ দিতে হল, এবং ইউটিউবের অ্যাড দেখিয়ে মোট কত টাকা আয় হল, এইটুকু হয়তো ইউটিউবের বার্ষিক আর্থিক রিপোর্ট থেকে আপনি খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন। কিন্তু এটুকুই তো সব নয়। এর বাইরে আপনি আপনার ভিডিয়োতে অন্য কোনো ব্র্যান্ডের প্রোমোশন করেও আয় করতে পারেন। সেই হিসেব পেতে হলে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে সমীক্ষা করতে হবে, তারা আপনার মতো ইনফ্লুয়েন্সারদের দিয়ে মার্কেটিং বাবদ ঠিক কত খরচ করেছেন। আজকের দিনের হাজারে হাজারে মাইক্রো এবং ন্যানো ইনফ্লুয়েন্সারের যুগে তাঁদের মাধ্যমে নিজ নিজ পণ্যের প্রোমোশন করাতে চাওয়া অসংখ্য ছোটো ও মাঝারি কোম্পানির দ্বারা কৃত খরচের সঠিক আন্দাজ পাওয়া যে অতীব দুঃসাধ্য, সেটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা না। তাই হিসেব যেটুকু পাওয়া যায় তা খুবই ওপর ওপর, এবং অনেকটাই অনুমানভিত্তিক। যেমন মার্চ ২০২৩-এ সিটিগ্রুপের একটি রিপোর্টে ধারণা করা হয়েছিল ২০২৪-এ সারা বিশ্বে এই বাজারটির সামগ্রিক বহর দাঁড়াবে ৭৫ বিলিয়ন ডলার। ই-মার্কেটার নামের একটি সংস্থার হিসেবমতো ২০২৪-এ শুধু আমেরিকাতেই ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এ খরচ করা হয়েছে ৮.১৪ বিলিয়ন ডলার। বড়ো বড়ো সমাজমাধ্যমগুলি, যেমন ইউটিউব, ইন্স্টাগ্রাম, টিকটক এবং ফেসবুকে আমেরিকায় ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এ খরচের একটা আনুপাতিক রিপোর্ট পাওয়া যাবে ই-মার্কেটারের ২০২৪ সালের একটি রিপোর্টে। https://www.emarketer.com/learningcenter/guides/influencer-marketing-report/ সেখানে দেখা যাচ্ছে অন্যদের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে ইনস্টাগ্রাম। এরপর যথাক্রমে টিকটক, ইউটিউব এবং ফেসবুক।

বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতের ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর বাজারও বাড়ছে উল্কার গতিতে, ২০২৬-এ যার আকার দাঁড়াবে আনুমানিক ৩৩৭৫ কোটির। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৮%। এই বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ইন্টারনেটের ক্রমবর্ধমান প্রসার এবং ভারতের টেক-স্যাভি যুবক-যুবতীরা। শেষ চার বছরে ভারতে ইন্টারনেটের দুনিয়ায় ডিজিটাল ক্রিয়েটর হিসেবে নতুন যুক্ত হয়েছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা তিন মিলিয়ন। হ্যাঁ, ঠিকই পড়েছেন। সংখ্যাটা তিরিশ লক্ষ। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে প্রায় ৪৭% ব্র্যান্ড কাজ করছে মাইক্রো এবং ন্যানো ইনফ্লুয়েন্সারদের সঙ্গে, মূলত তাদের বাড়তি এনগেজমেন্ট এবং কম খরচের কারণে। এর মধ্যে ফ্যাশন ক্ষেত্রটির বৃদ্ধির হার বিশেষভাবে নজর করার মতো, অনুমান করা হচ্ছে ২০২৫-৩৩ সময়পর্বে যা দাঁড়াবে প্রায় ৩০.২%। তথ্যগুলির জন্য এই রিপোর্টটি দেখা যেতে পারে: https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-in/insights/media-entertainment/ey-state-of-influencer-marketing-in-india-03-04-2024.pdf

বাংলায়, খুব প্রত্যাশিতভাবেই, ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর হাব হিসেবে খুব দ্রুত উঠে আসছে কলকাতা। এখানে নবীন প্রজন্ম সমাজমধ্যমে অত্যন্ত সক্রিয়, তাদের চিন্তাভাবনা, রুচি এবং সৃজনশীলতায় বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। একইসাথে কলকাতা ভারতের অন্যান্য মেট্রো শহরগুলোর তুলনায় সস্তা, ফলে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কাছে কম খরচে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর বিকল্প হয়ে উঠতে পারছে কলকাতা। যদিও এই বাজারটি এখনও বেশ কিছুটা অসংগঠিত অবস্থাতেই রয়েছে, যে-কারণে সম্পূর্ণ আর্থিক চিত্রটি খুব একটা পরিমাপযোগ্য অবস্থায় এখনও পৌঁছোয়নি।

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

এবার প্রশ্ন হল—ভবিষ্যৎ কোন দিকে? প্রযুক্তি যখন এত দ্রুত বদলায়, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলায় বাজারের চরিত্র, বিজনেস মডেল, রেভেনিউয়ের উৎস, ইত্যাদি সব কিছুই, সেরকম একটা সময়ে দাঁড়িয়ে খুব দূরের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে যাওয়া মূর্খামি। তবে অদূর ভবিষ্যতের কিছু প্রবণতা, যা হয়তো এখনই দৃশ্যমান, সেসব নিয়ে কিছু কথা বলাই যেতে পারে।

খুব স্পষ্টভাবে যেমন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ইনফ্লুয়েন্সাররা অনেক বেশি বেশি করে কনটেন্ট প্রস্তুতিতে কৃত্রিম মেধা বা এআই-এর সাহায্য নিচ্ছেন। আগামীতেও নেবেন, বলাই বাহুল্য। একইভাবে নিজেদের পণ্যের মার্কেটিং-এর জন্য উপযুক্ত ইনফ্লুয়েন্সার বেছে নেওয়া, অথবা কোনো একটি ইনফ্লুয়েন্সার-ভিত্তিক মার্কেটিং উদ্যোগ কতটা সফল হল, তার পরিমাপ করার ক্ষেত্রেও এআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মনে করা হচ্ছে।

দেখা যাচ্ছে উপভোক্তারা ক্রমশ সৎ, আন্তরিক কনটেন্টের দিকে ঝুঁকছেন। ফলে হাই-প্রোফাইল সেলিব্রিটির বদলে তুলনামূলক হাতের কাছের যে ইনফ্লুয়েন্সারকে ধরা-ছোঁয়া যায়, যিনি হয়তো নিজের প্যাশন থেকেই কোনো বিশেষ ধরনের পণ্যের রিভিউ করেন, তাঁর কথায় ভরসা বেশি রাখছেন। ব্র্যান্ডগুলিও যে কারণে আরও বেশি করে এরকম ছোটো এবং প্যাশনেট ইনফ্লুয়েন্সারদের দিকে ঝুঁকছে।

মনে করা হচ্ছে, এথিক্স ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠবে আগামীদিনে। ব্যক্তি ইনফ্লুয়েন্সাররা, বিশেষত যাঁরা ছোটো পরিসরে মূলত প্যাশনভিত্তিক কনটেন্ট তৈরি করেন, তাঁদের নিজেদের ফলোয়ারদের প্রতি দায়বদ্ধতা বেশি। ফলে ফেক রিভিউ, স্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্য ক্ষতিকারক পণ্যের রিভিউ (সিগারেট, গুটখা, ইত্যাদি) এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্সাররা অনেকেই আজকাল এড়িয়ে চলেন। মূলত ফলোয়ারদের কাছে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। ছোটো পরিসরে অধিকাংশ ফলোয়াররা এটাই প্রত্যাশা করেন যে তাঁরা যাঁকে ফলো করছেন তিনি নিজের সত্যিকারের ভালোলাগার জায়গা থেকেই কোনোকিছুর প্রশংসা করছেন, পেশাদার হিসেবে অর্থের জন্য প্রশংসা করছেন না। এই প্রত্যাশার সাথে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর ব্যবসায়িক দিকটির একটি মূলগত সংঘাত আছে। কেউ কেউ এসব দেখে এরকমও বলে থাকেন যে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু বাজারের আর্থিক তথ্যাবলী এখনও অব্দি সেরকম কোনো দিক্নির্দেশ করছে না। তবে একথা ঠিক, ব্র্যান্ডগুলি ইনফ্লুয়েন্সারের পাশাপাশি বিনিয়োগ করছে কমিউনিটি তৈরির পিছনে। এবং সেই কমিউনিটি থেকেই তুলে আনতে চাইছে নতুন ব্র্যান্ড পার্টনার।

ভরসার মানুষের কথায় প্রভাবিত হয়ে পণ্য কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া—মানুষের এই মূলগত প্রবণতা গত দেড়-শো বছরে খুব বেশি বদলায়নি। বদলেছে ভরসার মানুষ হয়ে ওঠা এবং প্রভাবিত করার কৃৎকৌশল। এবং তা আগামীদিনেও বদলাবে। তাই ইনফ্লুয়েন্সার এবং ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং-এর চরিত্রও বদলাবে। আর কে না জানে, বদলই একমাত্র ধ্রুব সত্য।

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।